Dans le noyau d'un atome s’affrontent principalement deux types d’interactions : les interactions électriques dues à la force électrostatique, qui ont tendance à détruire le noyau, et les interactions nucléaires fortes qui ont tendance à assurer la cohésion du noyau. Sous l’action de ces forces certains noyaux sont stables, c'est-à-dire que leur durée de vie est considérée comme infinie à l’échelle géologique, mais d'autres sont instables, c'est-à-dire qu’ils se détruisent spontanément au bout d'une durée plus ou moins grande à la même échelle. Ils sont appelés radionucléides ou radioéléments : ce sont des particules radioactives.

Ces particules radioactives sont instables. Elles vont se désintégrer en laissant apparaître un nouveau noyau ainsi qu’en émettant une particule notée α, β+ ou β-, mais aussi très souvent en émettant un rayonnement électromagnétique appelé γ. Ce sont ces émissions qui modifieront la matière lors d’une irradiation.

La radioactivité est une réaction dite nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome, par opposition aux réactions chimiques qui ne concernent que le cortège électronique, sans modifier le noyau.

La désintégration est aléatoire et spontanée. Elle est aléatoire car il est impossible de prévoir l'instant où va se produire la désintégration d'un noyau radioactif, mais aussi spontanée car la désintégration se produit sans aucune intervention extérieure. Elle est donc indépendante des paramètres extérieurs tels que la pression ou la température.

Les réactions de désintégration nucléaires obéissent à un certain nombre de lois.

Lors d'une désintégration radioactive α ou β il y a conservation du nombre de charge Z et du nombre de nucléons A.

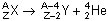

Considérons la désintégration d'un noyau X (appelé noyau père). Cette désintégration conduit à un noyau Y (appelé noyau fils) et à l'expulsion d'une particule P (particule α ou β). L'équation de la désintégration s'écrit :

Les lois de conservation de Soddy imposent alors la conservation du nombre de nucléons A :

Ainsi que la conservation du nombre de charges Z :

La radioactivité α concerne les noyaux qui expulsent des noyaux d’hélium. En traversant la matière, cette particule interagit principalement avec le cortège électronique des atomes du matériau traversé, ce qui les excite ou les ionise.

Le pouvoir de pénétration des rayonnements α est faible (une simple feuille de papier ou 4 à 5 cm d'air les arrêtent totalement) et par conséquent le dépôt d'énergie par unité de longueur traversée est élevé, ce qui explique le facteur de qualité élevé des rayons α.

D'après les lois de conservation de Soddy l'équation s'écrit :

Par exemple, l'Uranium 238 est un radionucléide α. Son équation de désintégration s'écrit donc :

Les noyaux radioactifs ß- émettent des électrons. D'après les lois de conservation de Soddy l'équation s'écrit :

Les radionucléides ß- sont des radionucléides qui possèdent trop de neutrons par rapport aux nucléides stables de même nombre de nucléons A. Ainsi, le neutron excédentaire se transformera en proton en émettant un électron.

Le parcours des électrons dans la matière est plus important que celui des particules α (de l'ordre de quelques mètres maximum dans l'air), c'est pourquoi le facteur de qualité de ces rayonnements est moins élevé que celui des rayonnements α.

La transformation de ce neutron excédentaire produit un électron suivant le bilan :

Il existe également un autre rayonnement radioactif, le rayonnement γ.

Le noyau fils découlant de la désintégration est en général obtenu dans un état excité (avec un niveau d'énergie élevé), mais il ne reste pas dans cet état instable. Il évacue cette énergie excédentaire en émettant un rayonnement électromagnétique γ. On dit donc qu'il se désexcite. On écrira :

Ce rayonnement est constitué de photons.

L’énergie d’un photon γ est très élevée. Il a une longueur d’onde inférieure à 5 pico mètres, alors que la longueur d’onde de la lumière visible est comprise entre 400 et 700 nanomètres. Plus la longueur d’onde d’un rayonnement électromagnétique est petite, plus il est énergétique, ce qui explique la dangerosité des rayons γ.

La dernière forme de radioactivité est la radioactivité ß+ qui concerne les radionucléides qui émettent des positons, qui sont des particules portant une charge +e, c'est-à-dire l’opposé de la charge d’un électron.

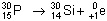

D'après les lois de conservation de Soddy l'équation s'écrit :

Par exemple, le Phosphore 30 est un radioémetteur ß+. Son équation de désintégration est :

Les radionucléides possèdent trop de protons par rapport aux nucléides stables de même nombre de masse A.

La transformation de ce proton excédentaire produit un positon ainsi qu'un neutron suivant le bilan :

Ces particules ont une durée de vie très courte, car à la fin de leur parcours lorsqu'elles rencontrent un électron, les deux particules s'annihilent pour donner de l'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique γ suivant le bilan :

Les conséquences d'une exposition à ce rayonnement sont donc similaires à celles de l'exposition aux rayons γ.

Cependant, cette radioactivité ne concerne que des noyaux artificiels, c'est-à-dire des noyaux engendrés par des réactions nucléaires réalisées par l'homme.

TPE de Lucas Bevilacqua, Florian Bellini, Marinette Simon et Antoine Culot.